A ditadura de 1964 e o Brasil de Bolsonaro

Por Gustavo Veiga (*)

Apoiadores do presidente de extrema-direita convocaram passeata em Porto Alegre para comemorar os 57 anos do golpe sob o lema “Dia 31, eu vou”. À medida que o país se transforma em um caixão coletivo a céu aberto, os nostálgicos celebram um regime que governou 21 anos. Um caso inédito na América Latina, onde o poderio militar permanece intacto por meio da Lei da Anistia.

O Brasil de hoje é fruto de um projeto de destruição deliberada. Como na explosão do encouraçado Maine voando na baía de Havana em 1898 – que permitiu aos Estados Unidos entrar em guerra com a Espanha para tentar conquistar com Cuba – Bolsonaro acendeu o pavio para detonar seu próprio país. Ele não estava e não está sozinho na aventura planejada, que se tornou possível graças ao impeachment contra Dilma Rousseff e a proibição e prisão de Lula. A classe dominante, o partido militar e uma dócil congregação de evangélicos em uma cruzada o acompanham. A imitação hitlerista foi transformada em um grande bisturi cirúrgico. Operou para implodir a 8ª economia mundial e colocá-la a serviço de um plano que era mais claramente visível enquanto Donald Trump estava na Casa Branca. A comemoração de 31 de março – data do golpe de 1964 – é tão icônica quanto quase inédita na América Latina. Outros distúrbios em países vizinhos geralmente não são justificados em público e seu povo nostálgico tende a reprimir mais suas festividades. São claros, mas menos perceptíveis do que no gigante país governado pelo sociopata da gripezinha.

Um vídeo que percorre o Rio Grande do Sul escalda a pele. Editado com a música de fundo “Eu te amo meu Brasil”, a marcha que os golpistas cantaram nos anos 1960. Com o slogan que 30 pessoas repetem, “Dia 31, eu vou”, convocaram a comemoração do golpe de 1964 nesta quarta-feira. O povo foi convocado para a Praça dos Açorianos (município das ilhas portuguesas que colonizaram Porto Alegre em 1752) que permanece na capital paulista. Homens, mulheres, velhos, jovens, todos deixam seu testemunho com um ar marcial. Celebram o regime em meio a uma pandemia que mata milhares por dia e é o principal foco de contágio regional. Saúdam a ditadura cívico-militar que governou o país por 21 anos – a segunda mais longa da América do Sul, depois da paraguaia comandada por Alfredo Stroessner – e que deixou marcas no brasileiro hoje.

Três dos cinco presidentes do período nasceram no Rio Grande do Sul: Artur da Costa e Silva, Emilio Garrastazu Médici e Ernesto Geisel. Como o atual vice-presidente, Hamilton Mourão – natural de Porto Alegre -, outro nostálgico dos tempos que tuíta no aniversário do golpe: “Neste dia, há 57 anos, o povo brasileiro, com o apoio das Forças Armadas, evitou que o movimento comunista internacional colocasse suas pinças no Brasil. Força e honra!”. Não parece ser uma coincidência que o golpe de 64 tenha tanto apoio no estado que faz fronteira com a Argentina.

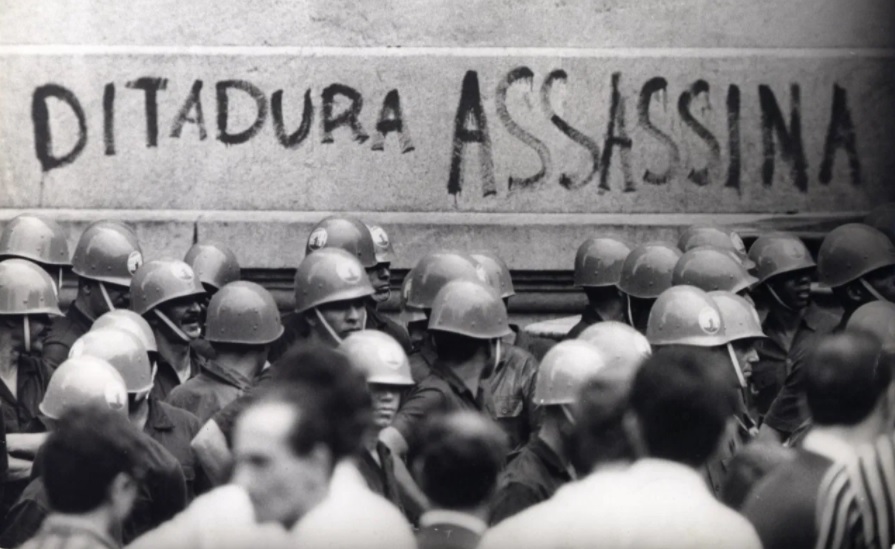

Os golpistas que derrubaram João Goulart, liderados pelo general Humberto de Alencar Castelo Branco, suprimiram a oposição, criaram seu próprio partido (ARENA), decretaram censura estrita à imprensa e militarizaram o país. O terrorismo de Estado implantado foi aperfeiçoado com o Plano Condor em meados da década de 1970, que sistematizou o aniquilamento de qualquer tentativa de resistência no Cone Sul. Chegou até Washington, comprovado pelo assassinato do ex-chanceler chileno de Salvador Allende: Orlando Letelier. Seu carro explodiu em 21 de setembro de 1976.

Após 9 anos no poder (1964-1973), os militares brasileiros deram apoio logístico ao golpe no Chile. Sabiam como fazer. Formados na escola francesa de contra-insurgência, segundo Pierre Lallart, o adido militar francês em Brasília no início dos anos 1960, haviam derrubado Goulart em uma operação “extremamente bem montada, executada em 2 dias”. Para que estes e outros crimes jamais fossem julgados, a ditadura celebrada hoje pelos acólitos de Bolsonaro e pelas Forças Armadas elaborou uma Lei da Anistia (nº 6.683) que entrou em vigor em 28 de agosto de 1979. Castelo Branco não estava mais no governo. João Baptista Figueiredo, o último ditador do regime militar, fez isso.

Esta lei, segundo a Anistia Internacional, “impede que os responsáveis pela prática generalizada de tortura, execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados e violações durante o regime militar (1964-1985) sejam processados por estes crimes”. A regra continua em vigor até hoje e sua revogação nunca teve sucesso, nem mesmo durante os governos petistas de Lula e Dilma. Tampouco teve consequências jurídicas relevantes o relatório da Comissão Nacional da Verdade concluída por Dilma em dezembro de 2014. Tampouco a CIDH condenou o Estado brasileiro em 2010 por manter uma lei “incompatível” com os tratados de direitos humanos. O trabalho dessa Comissão detalhou o assassinato de 191 pessoas e o desaparecimento de outras 243, dos quais 33 corpos foram encontrados. Seus parentes só receberam uma indenização. Nenhum repressor foi condenado pela justiça brasileira. O único que ainda está vivo, Atila Rohrsetzer – aponta Jair Krischke, do Movimento Justiça e Direitos Humanos – pode ser condenado à prisão perpétua, mas na Itália.

Waldo Ansaldi, doutor em história e ex-pesquisador do Conicet, em seu livro Matrioskas do terror (Siglo XXI, 2004) – uma obra sobre a ditadura argentina no contexto das outras no Cone Sul – argumenta que o Brasil “não negou totalmente a política e que, ao deixar um pequeno espaço para isso, não radicalizou a incompatibilidade entre a ditadura e a política”.

Isso, entre outros motivos – alguns determinantes da ordem econômica – permitiu que a doutrina de segurança nacional permanecesse no Brasil. Bolsonaro é uma das muitas cabeças da Hidra de Lerna. Pela Lei 13.491 de 13 de outubro de 2017, militares que violarem os direitos humanos serão julgados por tribunais militares. A norma não respeita obrigações do país no direito internacional. Foi votado durante a presidência de um civil, Michel Temer, herdeiro da tradição golpista que impera nas terras de Jorge Amado e Vinícius de Moraes. A pandemia e as políticas de um governo militarizado expuseram aquele bloco de poder que processa, como nunca antes, a história como uma continuação da Guerra Fria.

____________________

(*) Artigo de opinião de Gustavo Veiga, jornalista e escritor argentino. Com quatro livros publicados, escreveu sobre a ditadura argentina em “Deporte, Desaparecidos y Dictadura”, de 2006. Atualmente escreve para o site Página 12.